自立支援とは

自立支援とは

小児期発症の慢性的な疾病を抱える児童及び長期療養をしている児童の療育支援や成長支援、自立心の確立やヘルスリテラシーの獲得等について、それぞれの児童の成長発達や状態に合わせて支援を行うことです。これには、児童を支える家族の負担軽減や相談支援、きょうだい児へのサポートも含まれます。

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業とは

児童福祉法第19条の22の規定に基づき、慢性的な疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全育成及び自立促進を図るため、小児慢性特定児童等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の事業を行うものです。

都道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市が主体となり、次に示す、

都道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市が主体となり、次に示す、

- 相談支援事業(必須事業)

- 小児慢性特定疾病児童等自立支援員による支援(必須事業)

- 努力義務事業

- 小児慢性特定疾病要支援者証明事業

に取り組みます。

なお、各実施主体における自立支援事業の詳細等については、各自治体担当窓口にお問合せください。

窓口については、自立支援事業相談窓口マップページでご案内しています。

自立支援事業内容

※ 各項目横のアイコンは自立支援事業相談窓口マップページに相談窓口情報として表示しています。

<必須事業>

(1) 相談支援事業

相談支援の内容(例)- ① 療育相談指導療育相談

- 医師等が医療機関からの療育指導連絡票に基づき、小慢児童等の家族に対して家庭看護、食事・栄養及び歯科保健に関する指導を行うとともに、福祉制度の紹介、精神的支援、学校との連絡調整、その他日常生活に関し必要な内容について相談を行います。

- ② 巡回相談指導巡回相談

- 在宅指導の必要がある小慢児童等に対し、嘱託の専門医師等により療育指導班を編制し、関係各機関と連絡調整の上、出張又は巡回して相談指導を行い、必要に応じて訪問指導を実施します。

- ③ ピアカウンセリングピア相談

- 小慢児童等の養育経験者が、日常生活や学校生活を送る上での相談や助言を行い、小慢児童等の家族の不安の解消を図ります。

- ④ 自立心の育成相談育成相談

- 小慢児童等は、疾病を抱えながら社会と関わるため、症状などの自覚及び家族や周囲との関係構築の方法など、自立に向けた心理面その他の相談を行います。

- ⑤ 学校、企業等の地域関係者からの相談への対応及び情報提供地域相談

- 小慢児童等を受け入れる学校、企業等への相談援助、疾病について理解促進のための情報提供・周知啓発等を行います。

(2) 小児慢性特定疾病児童等自立支援員による支援

- ① 自立支援に係る各種支援策の利用計画の作成及びフォローアップ

- 小慢児童等の状況・希望等を踏まえ、自立・就労に向け、地域における各種支援策の活用についての実施機関との調整、小慢児童等が自立に向けた計画を策定することの支援及びフォローアップ等を実施します。

- ② 関係機関との連絡調整等

- 小慢児童等への個別支援として、学校、企業等との連絡調整、各種機関・団体の実施している支援策について情報の提供等を行います。

- ③ 小児慢性特定疾病対策地域協議会への参加

- 小児慢性特定疾病対策地域協議会の構成員として協議に参加し、取組の報告及び意見陳述等を行います。

<努力義務事業>

(1) 実態把握事業 ▶令和5年10月1日新設

- 小児慢性特定疾病児童等の実情を踏まえ、療養生活支援事業等の努力義務事業の企画・立案にあたり必要な情報の収集等を行うことを目的として、地域におけるニーズを把握し、課題分析等を行います。

(2) 療養生活支援事業療養生活 ▶令和5年10月1日より努力義務化

- 医療機関その他の適切な場所において、小児慢性特定疾病児童等を一時的に預かり、必要な療養上の管理、日常生活上の世話、その他必要な支援を行います。

(3) 相互交流支援事業相互交流 ▶令和5年10月1日より努力義務化

- 小児慢性特定疾病児童等同士の交流並びに小児慢性特定疾病児童等と小児慢性特定疾病にり患していた者及び他の小児慢性特定疾病児童等の家族との交流、小児慢性特定疾病児童等とボランティア等との交流、その他ワークショップの開催など、相互交流を行う機会の提供及びその他の便宜を供与します。

(4) 就職支援事業就職支援 ▶令和5年10月1日より努力義務化

- 職場体験、職場見学及び職業訓練、資格取得支援、ハローワークその他就労支援機関との連携、その他雇用・就労支援施策に関する情報の収集や提供を行います。

(5) 介護者支援事業介護者支援 ▶令和5年10月1日より努力義務化

- 小児慢性特定疾病児童等の通院等の付添、家族の付添宿泊支援、小児慢性特定疾病児童等のきょうだいの預かり支援、その他家族向け介護実習講座など、介護者の負担軽減に資する必要な支援を行います。

(6) その他自立支援事業その他支援 ▶令和5年10月1日より努力義務化

- 長期入院等に伴う学習の遅れ等についての学習支援、身体作り支援、自立に向けた健康管理等の講習会、コミュニケーション支援、その他通学又は通院に対する患者等への支援など、自立に必要な支援を行います。

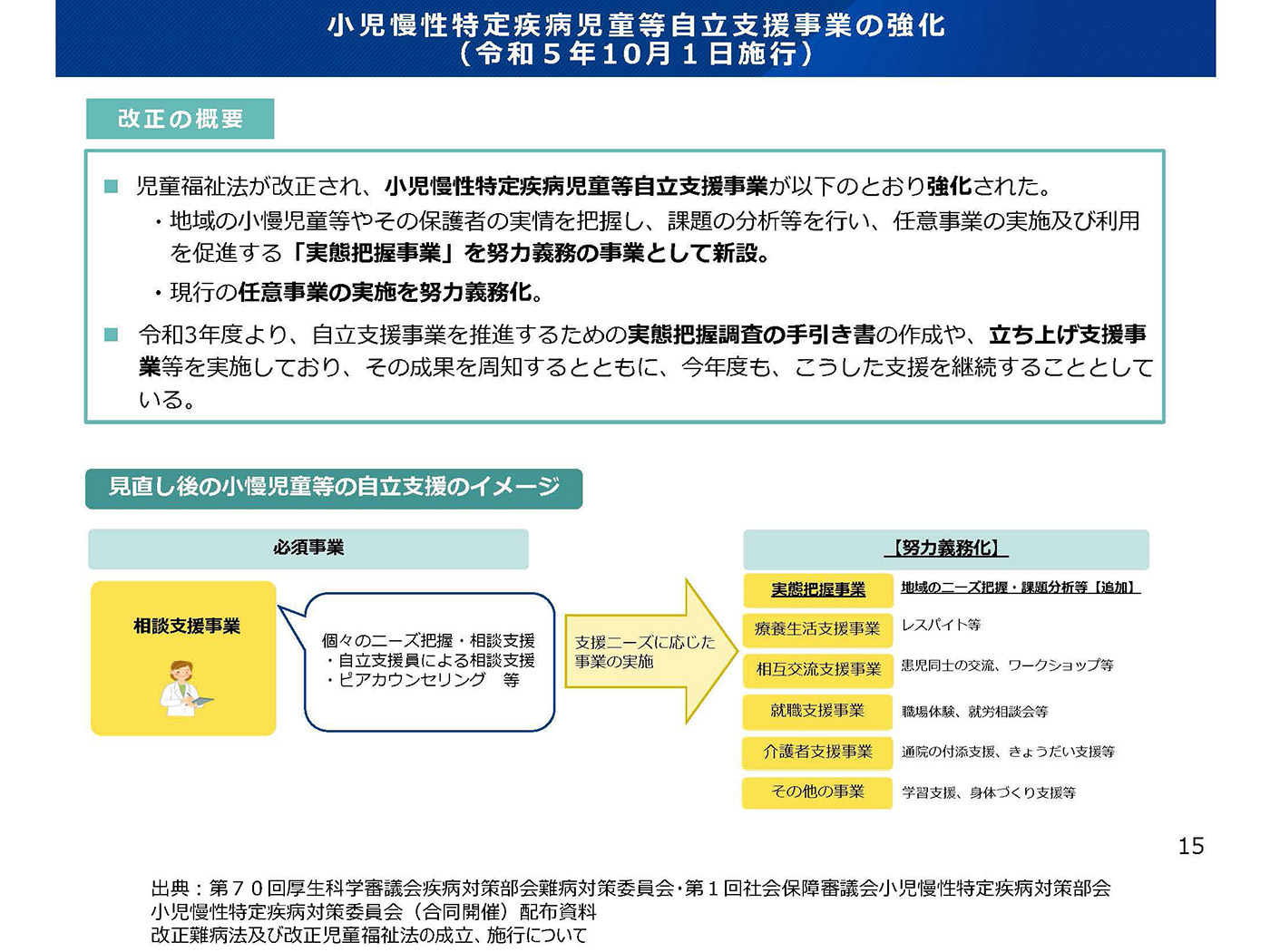

事業の強化など

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業については、「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」(厚生労働省ホームページ)の内容を踏まえ、改正児童福祉法(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」に基づく「児童福祉法の一部改正」令和4年12月16日公布)において、

- 実態把握事業の新設

- これまで任意事業とされていた5つの支援事業の実施の努力義務化

- 小児慢性特定疾病対策地域協議会の設置の法定化

など、当該事業の強化が図られています(令和5年10月1日施行)。

当該事業の実施については、「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業実施要綱」をご参照ください。

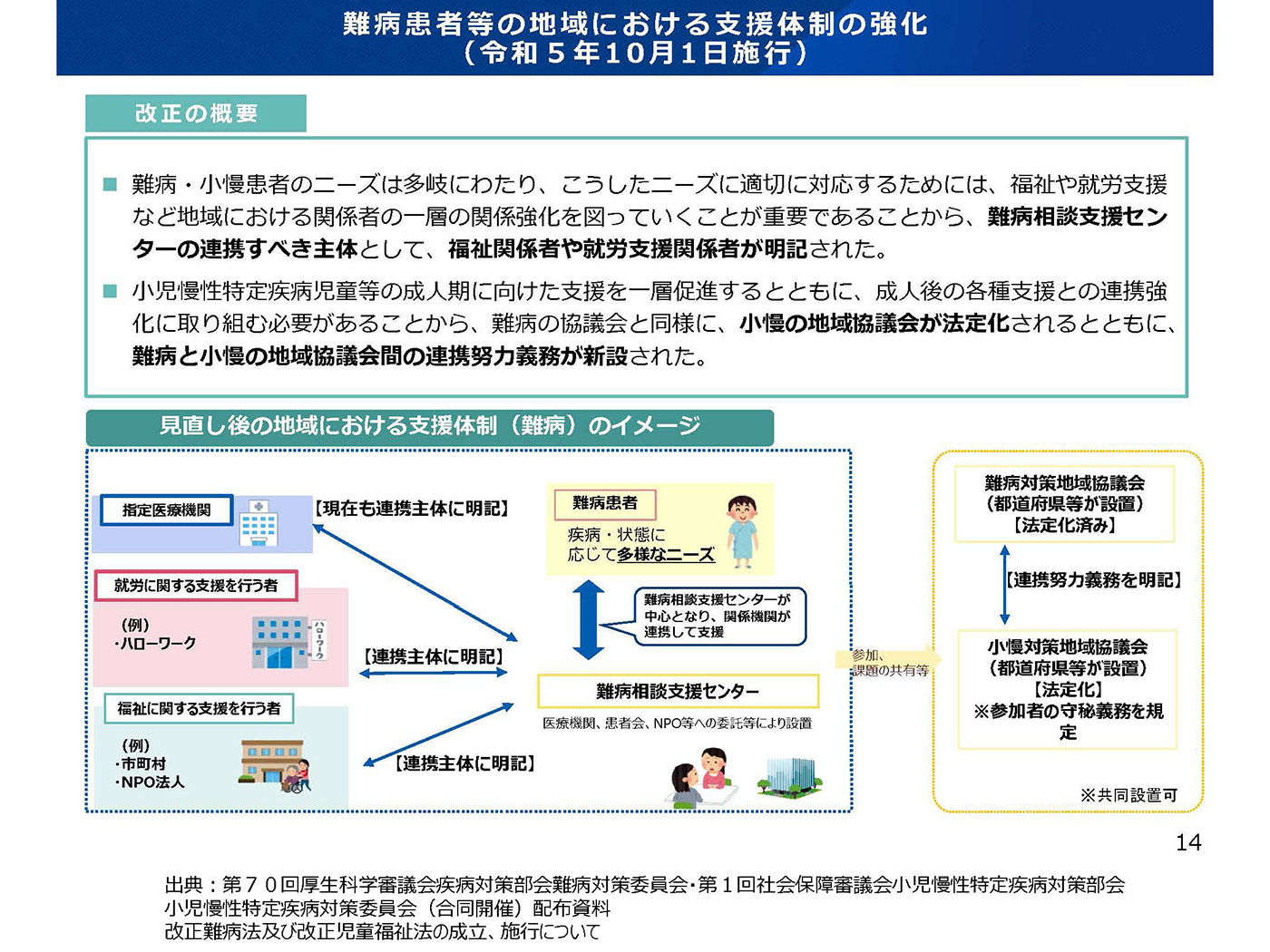

小児慢性特定疾病対策地域協議会の設置 ▶令和5年10月1日より、法定化

改正後の児童福祉法では、難病対策地域協議会と同様に、小児慢性特定疾病対策地域協議会の設置が法定化されるとともに、難病と小慢の地域協議会間の連携努力義務が新設されています。

小児慢性特定疾病要支援者証明事業 ▶令和6年4月1日より、新設

小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に対し「登録者証」を交付し、小児慢性特定疾病にかかっている児童等が小児慢性特定疾病にかかっている事実等を証明することで、小児慢性特定疾病児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようになります。

なお、具体的な実施の方法については、各自治体担当窓口にお問合せください。

窓口については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページでご案内しています。